Per ricordare a tutti il significato cristiano del martirio, soprattutto in questo momento nel quale molti neo-martiri subiscono violenze e persecuzioni da parte dell'Islam, posto un'immagine altamente evocativa, che rammenta a coloro, che professano la loro fede nel Teantropo e nel Filantropo Gesù Cristo, come la strada tracciata non può essere diversa da quella percorsa dal Divin Maestro, che ne è l'esempio:

domenica 31 agosto 2014

La sofferenza dell'ambiguità

LA

SOFFERENZA SALVA DALL'AMBIGUITA'

Editoriale

"Radicati nella fede" - Anno VII n° 9 - Settembre 2014

Le difficoltà non sono

sempre un male, non sono certamente un male in sé. Questo è vero per la vita

personale e lo è anche per la vita pubblica. È vero per la vita spirituale ed è

vero, verissimo, anche per la vita della Chiesa.

Il male è uno solo: perdere

Cristo e la sua grazia. Il male è la dannazione, non la sofferenza.

Siamo così immersi nella

mentalità pagana di questo mondo da non accorgerci più che ragioniamo come

esso. Troppe volte per noi il male è soffrire e, ed è peggio, valutiamo la bontà

delle cose, la giustezza delle decisioni e delle opere intraprese, dal fatto

che esse ci diano o no serenità e tranquillità. Se non ci fanno soffrire, le

cose per noi sono buone.

Questo modo di pensare e di

pesare le cose è quanto di più lontano dal cristianesimo ci sia. In esso passa

il rifiuto pratico della Croce di Cristo.

Questo è vero per ogni cosa,

anche per il ritorno alla Tradizione e alla Messa di sempre.

In questi anni, dopo la

promulgazione del Motu Proprio Summorum Pontificum, con il quale sua santità

Benedetto XVI dichiarava apertamente che la Messa tradizionale non fu mai

abolita e dava facoltà ai sacerdoti di tornare a celebrarla; dopo la sua

entrata in vigore nel settembre di sette anni fa', molti si spaventarono così

tanto delle resistenze messe in campo dalle curie diocesane contro il ritorno

della Tradizione nella Chiesa, da gettare la spugna fin dall’inizio, in quella

che doveva essere una “gloriosa battaglia”.

Molti sacerdoti, convinti in cuor

loro che fosse necessario tornare alla Messa “Tridentina”, si spaventarono dei

possibili provvedimenti punitivi nei loro confronti e non fecero più nulla;

così i fedeli a loro affidati non ebbero nemmeno il tempo di rendersi conto

della posta in gioco.

Osiamo dire che tutti questi

provvedimenti punitivi, nei riguardi dei sacerdoti decisi a celebrare secondo

l’antico rito, fatti di resistenze- minacce- piccole o grandi

restrizioni-trasferimenti o confinamenti, che in sè sono ingiusti, sono stati

anche un bene.

Sì, le sofferenze che ci hanno

causato, le sofferenze causate ai sacerdoti e ai fedeli che domandavano di

abbandonare la disastrosa riforma liturgica post-conciliare, sono stati in

fondo un bene che Dio ha provvidenzialmente permesso, affinché la lotta per

vivere e morire da cattolici, e non da cripto-protestanti, fosse purificata.

Che cosa intendiamo dire?

Semplicemente che le sofferenze vissute per Cristo, oltre a santificare chi le

vive con Lui, preservano dal male più profondo per la Chiesa di questi tempi,

che è l'ambiguità!

Come è avanzato il disastro nel

Cattolicesimo moderno? Esattamente con il metodo dell'ambiguità: apparentemente

nella Chiesa si salvava qualche aspetto tradizionale, ma lo si svuotava di

contenuto vero e lo si reinterpretava secondo una mentalità non più pienamente

cattolica. Nel post-concilio è avvenuto così, traducendo prima la messa in

italiano, poi cambiandone i testi, poi ripensando il sacerdozio in modo più

democratico, fino a giungere alle ipotesi moderne di modificazione della morale

e della disciplina dei sacramenti (vedi ad es. la richiesta della comunione per

i divorziati risposati in civile). L'ambiguità è il metodo del modernismo

pratico nella Chiesa: fingere rispetto per la Tradizione, cambiando di fatto la

fede e la morale in nome dell'adattamento ai tempi mutati e in nome di un

approfondimento della fede stessa.

L'ultima arma del demonio sarebbe

stata quella di permettere qualche messa tradizionale qua e là, dentro un

contesto ecclesiale di fatto modernista e protestantizzato, così da

“anestetizzare” la coscienza dei sacerdoti e fedeli tradizionali.

All'epoca dell'immediato

post-concilio il demonio addormentò la coscienza di molti cattolici in nome

dell'obbedienza: quanti vescovi, preti e fedeli, piangendo, sacrificarono la

Verità sull'altare di una falsa obbedienza, aprendosi alle novità pericolose;

oggi, in un epoca non più cristiana e sostanzialmente disobbediente, il demonio

usa un’altra arma, quella dell'unità. Così nella Chiesa ti possono concedere un

po' di Tradizione, purché non diventi una scelta esclusiva, altrimenti - ti

dicono - rompi l’unità. In nome dell’unità della Chiesa ti chiedono di

accettare tutte le riforme e innovazioni che oggi vanno per la maggiore, e che

stanno letteralmente bruciando il campo di Dio, dimenticando che l’unità si fa

sulla fede.

Ecco perché le resistenze delle

gerarchie, le sofferenze di duri provvedimenti, sono un dolore buono, perché ci

salvano dall'inganno di una falsa obbedienza e di una falsa unità. In una

parola ci salvano dall'ambiguità.

Tornare alla Messa della

Tradizione, senza abbracciare tutto il Cattolicesimo della Tradizione, sarebbe

una mortale follia. Follia sarebbe mischiare Messa tradizionale e apostolato

“modernistico”. Ma da questa mortale follia ci salva proprio la sofferenza.

Sì, perché la sofferenza delle

piccole e grandi persecuzioni da parte dei fratelli nella fede, ci dice che la

vita cattolica di oggi, così come è vissuta e propagandata, non ha proprio

nulla a che fare con la Tradizione della Chiesa.

Certo, tornerà forse un po' di

latino in qualche canto; rispolvereranno abiti e stendardi per le

processioni... ma vivranno tutto questo in modo troppo umano e non cristiano.

Ci sarà la facciata di un folklore tradizionale, ma dentro ci potrà essere una

“congregazione protestante”.

Allora, benedette le piccole e

grandi sofferenze che dovremo vivere, le piccole o grandi emarginazioni di cui

saremo oggetto, cari sacerdoti e fedeli; benedette se ci impediranno questo

inganno mortale, facendoci cercare in tutta umiltà la grazia di Cristo nella

Chiesa di sempre.

sabato 30 agosto 2014

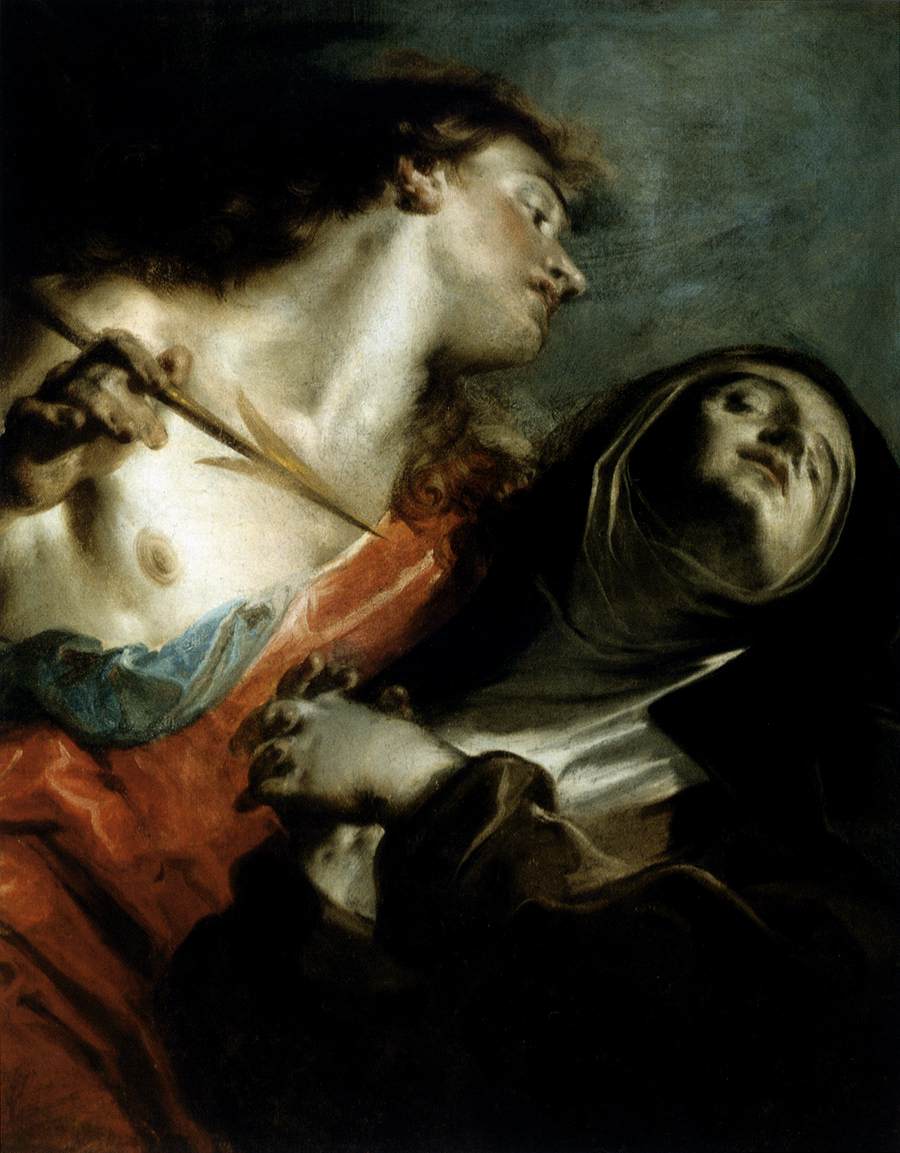

Festa della Transverberazione di S. Teresa d'Avila

Lo scorso 27 agosto è stata la festa tradizionale, per la Spagna e per le famiglie del Carmelo, della Transverberazione del cuore di S. Teresa: un'esperienza mistica assai rara, che hanno provato pure Padre Pio, il Santo del Gargano, e santa Veronica Giuliani.

Si legge nell’Officium Transverberationis Cordis S. Teresiae Virginis (die 27 augusti), ad Matutinum, lectio 6, quanto segue: Cum autem illius (Teresiae) cor incorruptum ac transverberationis signis decoratum in ecclesiae sanctissimae Incarnationis monialium Ordinis Carmelitarum excalceatorum Albae repositum, frequenti et pio concursu Christi fideles in praesentem usque diem venerentur; iis omnibus perspectis, Benedictus decimus tertius Pontifex Maximus solemnitatem hanc ad recolendam insignis prodigii memoriam in eodem Ordine quotannis celebrari concessit.

La

Riformatrice del Carmelo fu diverse volte protagonista dello straordinario dono

della transverberazione.

Una prima volta, ad Avila, nel coro superiore del monastero dell’Incarnazione, negli anni 1559-1562. Non a caso, in questo monastero è stata dedicata a ciò un’apposita cappella della transverberazione. Non solo. Lo straordinario fenomeno è commemorato il 27 agosto con Messa ed Ufficio propri, concessi dal Sommo Pontefice Benedetto XIII, il 2 maggio 1726 (pubblicato il 25 luglio 1726), originariamente solo per le famiglie carmelitane (analogamente a quanto accade per il 1° aprile per santa Caterina da Siena, la cui stigmatizzazione è commemorata in detta data da parte della sola famiglia domenicana) e poi estese nel XIX sec. a tutte le diocesi di Spagna.

Una seconda serie di transverberazioni si verificarono, sempre nel monastero dell’Incarnazione di Alba de Tormes, negli anni 1571-1574, quando Teresa era priora del monastero stesso.

Una prima volta, ad Avila, nel coro superiore del monastero dell’Incarnazione, negli anni 1559-1562. Non a caso, in questo monastero è stata dedicata a ciò un’apposita cappella della transverberazione. Non solo. Lo straordinario fenomeno è commemorato il 27 agosto con Messa ed Ufficio propri, concessi dal Sommo Pontefice Benedetto XIII, il 2 maggio 1726 (pubblicato il 25 luglio 1726), originariamente solo per le famiglie carmelitane (analogamente a quanto accade per il 1° aprile per santa Caterina da Siena, la cui stigmatizzazione è commemorata in detta data da parte della sola famiglia domenicana) e poi estese nel XIX sec. a tutte le diocesi di Spagna.

Una seconda serie di transverberazioni si verificarono, sempre nel monastero dell’Incarnazione di Alba de Tormes, negli anni 1571-1574, quando Teresa era priora del monastero stesso.

Una

terza volta, infine, nella casa di Doña Guiomar de Ulloa, sua intima amica, che ne fu fortunata

testimone. Di quest’ultima ne fece menzione, durante il processo canonico di

beatificazione, la figlia, Doña Antonia di Guzman.

In

mancanza di relazioni puntuali, che coprano tutti i periodi suddetti nei quali

si verificò il fenomeno della transverberazione, ci si è soliti rifare ad un

testo scritto dalla stessa Teresa.

Si

tratta di un passo tratto dal “Libro della Vita”, sez. III, 29, 13:

«Il

Signore, mentre ero in tale stato, volle alcune volte favorirmi di questa

visione: vedevo vicino a me, dal lato sinistro, un angelo in forma corporea,

cosa che non mi accade di vedere se non per caso raro. Benché, infatti, spesso

mi si presentino angeli, non li vedo materialmente, ma come nella visione di

cui ho parlato in precedenza. In questa visione piacque al Signore che lo

vedessi così: non era grande, ma piccolo e molto bello, con il volto così

acceso da sembrare uno degli angeli molto elevati in gerarchia che pare che

brucino tutti in ardore divino: credo che siano quelli chiamati cherubini,

perché i nomi non me ridicono, ma ben vedo che nel cielo c’è tanta differenza

tra angeli e angeli, e tra l’uno e l’altro di essi, che non saprei come

esprimermi. Gli vedevo nelle mani un lungo dardo d’oro, che sulla punta di

ferro mi sembrava avesse un po’ di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più

riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere, e

quando lo estraeva sembrava portarselo via, lasciandomi tutta infiammata di

grande amore di Dio. Il dolore della ferita era così vivo che mi faceva

emettere quei gemiti di cui ho parlato, ma era così grande la dolcezza che mi

infondeva questo enorme dolore, che non c’era da desiderarne la fine, né l’anima

poteva appagarsi d’altro che di Dio. Non è un dolore fisico, ma spirituale,

anche se il corpo non tralascia di parteciparvi un po’, anzi molto. È un idillio

così soave quello che si svolge tra l’anima e Dio, che supplico la divina bontà

di farlo provare a chi pensasse che mento».

Nel passo successivo, il par. 14, Teresa scriveva ancora:

«I

giorni in cui durava questo stato ero come trasognata: non avrei voluto vedere

né parlare con alcuno, ma tenermi stretta alla mia pena che per me era la

beatitudine più grande di quante ve ne siano nel creato. Questo mi è accaduto

alcune volte, allorché il Signore volle che io avessi quei rapimenti così

grandi che, anche stando tra persone, non potevo opporre loro resistenza, pertanto

con mio grande rammarico cominciarono a divulgarsi. Da quel momento sento meno

questo tormento, bensì sento quello di cui ho parlato prima in altro luogo –

non ricordo in quale capitolo – che è molto diverso per molti aspetti ed è di

maggior valore. Infatti, quando ha inizio la pena di cui parlo, sembra che il

Signore rapisca l’anima e l’immerga nell’estasi; non c’è tempo, pertanto, di

sentir pena né di patire, perché subito sopraggiunge il godimento. Sia

benedetto per sempre il Signore che fa tante grazie a chi risponde così male ai

suoi immensi benefici!».

Nella

relazione che fa Teresa della sua transverberazione (termine mistico per

indicare il “trapassare il cuore” da parte di un dardo d’amore), si fa

esplicito riferimento ad una visione di natura certamente corporale, non

intellettuale. In precedenza, Teresa riferisce di aver visto Dio in visione

intellettuale (Vita, 7, 6). Questa volta, l’Angelo gli appare in forma

corporea e le scaglia addosso un dardo, una freccia infuocata, “nel cuore,

cacciandolo dentro fino alle viscere”.

Ella chiama questo soggetto mistico con il termine “Cherubino”. Ora, gli “spiriti sublimi”, che si consumano tutti di amore sono designati, in verità, dalla Scrittura e dalla Teologia, con l’appellativo di “serafini”. I Cherubini ed i Serafini appartengono a due gerarchie angeliche differenti, sebbene pur sempre superiori (Serafini, Cherubini, Troni), ma con funzioni diverse. I Cherubini, infatti, manifestano la presenza di Dio ed in special modo la sua Gloria; i Serafini indicano l’ardore dell’Amore Divino. Orbene, Teresa erroneamente chiama l’essere che le appare come “cherubino”, quando in realtà doveva trattarsi di un “serafino”. Ma quest’errore è giustificabile considerando che Teresa non aveva una formazione teologica. San Giovanni della Croce, fedele discepolo di Teresa, ma dotato di una più vasta e soda cultura teologica, in effetti, non sbaglia ad attribuire alla creatura angelica incaricata di commettere la transverberazione, cioè il mistico dono di fuoco e di amore, l’espressione di “serafino”.

Questa interpretazione è avallata anche dagli strumenti adoperati dall’Angelo, vale a dire il dardo d’oro con la punta di ferro ed il fuoco: oro, ferro e fuoco sono gli elementi tipici che contraddistinguono l’amore, nella sua preziosità, nella sua fortezza e nel suo vigore.

Il libro biblico del Cantico dei Cantici così descrive l’amore:

«Mettimi come sigillo sul tuo cuore,

come sigillo sul tuo braccio;

perché forte come la morte è l’amore,

tenace come gli inferi è la passione:

le sue vampe son vampe di fuoco,

una fiamma del Signore!

Le grandi acque non possono spegnere l’amore

né i fiumi travolgerlo.

Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa

in cambio dell’amore, non ne avrebbe che dispregio» (Ct 8, 6-7).

Anche gli effetti della ferita subita la dicono lunga su questo fenomeno. Lasciano, infatti, Teresa in una “fornace di amore”. Questa ferita, poi, le produceva uno spasimo “vivo” e “dolce” ad un tempo. Per la vivezza, la nostra Santa usciva in gemiti; mentre per la dolcezza, non ne desiderava la fine. Per la Riformatrice del Carmelo, il dolore non era fisico, ma spirituale, anche se il corpo “vi partecipava non poco”, dal momento che le pareva che anche le viscere le fossero strappate nel momento in cui l’Angelo ritraeva il dardo.

In un’altra opera di santa Teresa, le Relazioni Spirituali (5, 17), scrive:

«Un’altra forma di orazione assai frequente è una specie di ferita, in cui sembra quasi all’anima che le si trafigga il cuore e tutta se stessa con una freccia. Ciò produce un vivo dolore che fa emettere lamenti, ma insieme così piacevole che l’anima vorrebbe non le venisse mai meno. Questo non è un dolore fisico né si tratta di una piaga materiale: ha sede nell’anima e non ne appare traccia sul corpo. Siccome tutto ciò non può spiegarsi se non aiutandosi con paragoni, io mi servo di alcuni confronti – grossolani, è vero, rispetto a un simile fatto, ma non so esprimermi in altro modo. Queste sono grazie che non si possono scrivere né raccontare, perché riesce a capirle solo chi ne ha fatto esperienza. Intendo dire che si riesce a comprendere fin dove arrivi questa pena, in quanto le pene spirituali sono assai diverse dalle altre. Da ciò deduco in che misura le anime dell’inferno e del purgatorio debbano patire più di quel che si possa immaginare qui mediante le nostre pene corporali».

Per la nostra Santa, dunque, la transverberazione non le avrebbe prodotto alcun effetto fisico. Sta di fatto che, alla sua morte, il suo corpo fu sottoposto ad autopsia. Il cuore estrattole dal petto e collocato in un prezioso reliquiario conservato nella Chiesa delle Carmelitane Scalze di Alba di Tormes, mostra evidenti trafitture con segni di bruciature. Ecco il resoconto dei medici chiamati ad esaminare il cuore della Santa: «Descúbrese también en el sagrado corazón, en la anterior y superior parte, una cisura o división que, empezando en la parte derecha a la siniestra, se extiende casi por todo él; está la división hecha al través, y represéntase ser propiamente herida; lo que tiene de ancho es muy poco; la profundidad es tal, que se infiere haber penetrado la herida la sustancia y ambos ventrículos del corazón. Consta manifiestamente de su figura haber sido hecha con mucho arte, con instrumento cortante, agudo y ancho. Asimismo aparecen en el mismo corazón, así delante como detrás, otras cisuras o divisiones, aunque de menos cantidad, a manera de unos agujeritos redondos, cuya causa no alcanzamos: dícese comúnmente ser diversas heridas hechas por los ángeles en otras varias ocasiones. Déjanse también ver las señas de la combustión en el color rojo oscuro, o casi negro que tiene, especialmente en la circunferencia de la división o cisura grande» (Riprodotto in J. de Lamano, Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes, Salamanca 1915, pp. 358-359)

Ma queste prove evidenti - oggi ahimé negati da alcuni critici (anche all'interno degli stessi ordini carmelitani) senza alcun fondamento - non contraddicono, tuttavia, le parole di Teresa, la quale non poteva compiere nessun esame fisico sul suo cuore: del resto, l’ardore ed il dolore che provava erano talmente superiori a qualsiasi ardore e dolore fisico che a lei sembrava di avere solo una ferita nell’anima e non anche nel corpo.

Ma queste prove evidenti - oggi ahimé negati da alcuni critici (anche all'interno degli stessi ordini carmelitani) senza alcun fondamento - non contraddicono, tuttavia, le parole di Teresa, la quale non poteva compiere nessun esame fisico sul suo cuore: del resto, l’ardore ed il dolore che provava erano talmente superiori a qualsiasi ardore e dolore fisico che a lei sembrava di avere solo una ferita nell’anima e non anche nel corpo.

Le circostanze nel quale si inseriva il fenomeno della transverberazione è descritto nei parr. 10-14 della sua Vita, dove si parla di ferite o trafitture di amore. Riporto i passi che precedono il racconto della sua visione:

«10. Questi altri impulsi sono diversissimi. Non siamo noi a porre la legna, ma sembra che, acceso già il fuoco, subito vi siamo gettati dentro per bruciare. Non è l’anima a inasprire il dolore della piaga, per l’assenza del Signore, ma è una saetta che le si conficca a volte nelle viscere e nel cuore così al vivo da lasciarla incapace di capire cosa abbia o cosa voglia. Solo intende di volere Dio e che la saetta pare abbia la tempera di un’erba che l’induce ad odiare se stessa per amore del Signore, in servizio del quale rinunzierebbe volentieri alla vita. Non si può magnificare né dire il modo con cui Dio ferisce l’anima e l’enorme sofferenza che produce, perché la trae fuori di sé, ma questa pena è così piacevole che non c’è nessun godimento nella vita terrena capace di offrire maggior piacere. L’anima vorrebbe sempre, come ho detto, giungere a morire di un tal male.

11. Questa pena e questa gioia unite insieme mi facevano uscire di senno perché non riuscivo a capire come ciò potesse essere. Oh, che cos’è per l’anima vedersi ferita! Si sente, cioè, in modo tale da potersi dire ferita per così eccellente causa, e vede chiaramente di non aver fatto nulla per attirarsi questo amore, ma che dal sommo amore, di cui Dio la privilegia, sembra sia caduta a un tratto su di lei quella scintilla che la fa ardere tutta. Oh, quante volte ricordo, quando mi trovo in questo stato, quel verso di Davide: Come la cerva anela ai corsi d’acqua, che mi sembra di vedere realizzarsi testualmente in me.

12. Quando questi impeti non sono molto forti, sembra all’anima di potersi calmare un po’, per lo meno cerca qualche rimedio, non sapendo che cosa fare, con alcune penitenze, ma il corpo è ormai insensibile ad esse e non sente dolore nemmeno nel versare sangue, quasi fosse morto. Cerca allora altri espedienti e maniere che servano a procurarle qualche sofferenza per amor di Dio, ma quel primo dolore è così forte che non so quale tormento fisico glielo potrebbe togliere. Siccome il rimedio non è qui, queste nostre medicine sono di troppo basso livello per un male di così alto livello. Si calma un po’ e ha una qualche tregua, se chiede a Dio di darle un rimedio per il proprio male, ma non ne vede alcuno all’infuori della morte, perché con essa pensa di godere totalmente il suo bene. Altre volte l’impeto è così forte che non si può fare né questo né altro; il corpo resta come morto, non si possono muovere né piedi né mani, anzi, se si sta in piedi, si ricade su se stessi come una cosa inerte, senza poter neppure respirare; si emettono solo alcuni gemiti, non forti, perché non si ha più energia, ma intensi di sentimento».

|

| Francisco Romero Zafra, Gruppo processionale del Serafino e S. Teresa, 1990, all'uscita della processione dalla Iglesia Conventual del Santo Angel, il 17 luglio di ogni anno, Siviglia |

|

| Alonso de Arco o Marcos Zapata (attrib.), Transverberazione di S. Teresa con Sacra Famiglia, 1750 circa, collezione privata, Philadelphia |

|

| Juan Rodríguez Juárez, Transverberazione di S. Teresa e Sacra Famiglia, XVII sec., Colección Daniel Liebsohn, Città del Messico |

|

| Nicolás Rodriguez Juárez, Transverberazione di S. Teresa, Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán |

|

| Cristobal de Villalpando, Transverberazione di S. Teresa, XVII sec., Pinacoteca de la profesa, Città del Messico |

|

| José Gutiérrez de la Vega, Transverberazione di S. Teresa, 1825, Capilla de la Quinta Angustia, Siviglia |

|

| Peter Van Lint, Transverberazione o Estasi di S. Teresa, collezione privata |

|

| Gianlorenzo Bernini, Estasi di S. Teresa d’Avila, 1647-52, Chiesa di S. Maria della Vittoria, Cappella Cornaro, Roma. Il celebre gruppo marmoreo si ispira passo surriportato della Vita di S. Teresa |

|

| Francesco Fontebasso, Estasi di S. Teresa, Szépművészeti Múzeum, Budapest |

|

| Carlo Cignani (attrib.), Estasi di S. Teresa, 1688 |

|

| Bernardo Strozzi, Estasi di S. Teresa, XVII sec. |

|

| Pompeo Batoni, Transverberazione o Estasi di S. Teresa, 1743 |

|

| Giuseppe Bazzani, Estasi di Santa Teresa, 1745-50, Szépművészeti Múzeum, Budapest |

|

| Paolo Pagani, Estasi di S. Teresa, Chiesa di S. Vincenzo, Cerete |

|

| Giuseppe Maria Colignon, Transverberazione di S. Teresa con Sacra Famiglia e S. Giovanni della Croce, 1825, Chiesa di S. Niccolò al Carmine, Siena |

|

| Cuore transverberato ed incorrotto di S. Teresa d'Avila, Chiesa del Convento de la Anunciación de Madres Carmelitas, Alba de Tormes |

martedì 26 agosto 2014

Permanenza e cambiamento in liturgia

Permanence and Change in the Liturgy

by Peter Kwasniewski

It is a fact of history that the liturgy changes over time, it develops. This it usually does slowly, absorbing surrounding influences, in an organic process. Most often, elements are added to the liturgy: it grows, expands, like a plant or animal growing towards maturity. More rarely, it demands pruning, which is typically done carefully and conservatively, out of respect for the quality of the growth that has come before.

Just as a living organism reaches a point of maturity after which it no longer

grows but preserves itself and reproduces its species, so too, analogously, we

can expect the liturgy to develop more extensively at first, in its infancy,

and for its rate of growth to slow down dramatically as it attains perfection

of form, fullness of ritual, text, music, and meaning. Thus, the liturgy will

develop more in the first 500 years of the history of the Church than in the

next 500, and in the first millennium more than in the second. At least before

the middle of the twentieth century, it was taken for granted that the rate of

liturgical change has slowed down as the inherited forms were of greater

coherence and completeness. Change, after a certain point, pertains far more to

accidental or incidental features, such as the cut of a chasuble or the design

of a candlestick, than to what is done or what is said.

On the other hand, given that man’s nature never changes and Christ’s sacrifice

never changes—given that man, for whom the liturgy is intended, and Christ,

whose worthy praise and sacrifice the liturgy makes present and shares with us,

do not vary—one might wonder what exactly would develop in the

liturgy, and why. For one thing, we cannot say there was something inherently

flawed about the apostolic liturgies of the early Church, such that they were

defective until they received augmentation and amplification over time.

Nevertheless, insofar as it is a human activity, the liturgy does not fall

ready-made from heaven but is assembled slowly over the centuries by monks,

popes, and other saints privileged with an experiential savoring of the beauty

of God, a living contact with divine glory under sacramental veils. While not

reducible to an artifact or construct, public worship is shaped and regulated

by men who are cooperating with a divinely implanted instinct for holiness and

goodness of form.

The essence of the liturgy was there from the beginning, as the oak tree in the

acorn, but the fullness of its expression, the richness of its meaning and

beauty, were meant by God to take many centuries to unfold before the eyes of

Christian man, until he could behold the tree in all its glory and majesty, and

taste the sweetness of its fruits most abundantly. It was not absolutely

necessary that the liturgy develop, but it was supremely fitting that it do

so—and the Holy Spirit brooded over this development with bright wings, as He

led the Church into the fullness of truth. One is reminded of the words of

Christ: “Truly, truly, I say to you, he who believes in me will also do the

works that I do; and greater works than these will he do, because I go to the

Father” (Jn 14:12).

St. Pius X celebrating Mass

If it

makes sense that development both comes from saints and slows

down over time, would it not be impossible for the Church ever to legitimately change

her liturgy in a radical manner? For to do so would necessarily imply a

negative judgment on the “greater works” of which Jesus speaks, a kind of

blasphemy against the Holy Spirit by implying that it was not in Christ’s name

but rather Beelzebub’s that the Catholic Church promulgated her liturgy

throughout the centuries (cf. Pius XII, Mediator Dei, nn. 50,

59, 61). Thus, although development is natural and good, a certain kind of

development—namely, that of sharp discontinuity—would necessarily be bad, a

corruption or deviation rather than the flowering of an organic reality.

An essay

I once read argued that man’s existential identity as pilgrim or viator is

the reason why the liturgy must change in each generation. The writer, from the

Reform of the Reform school, was attempting to explain how there could be room

for something as drastically different as the Novus Ordo, while simultaneously

upholding the value of keeping the usus antiquior available,

as stipulated by Summorum Pontificum. The proposed solution

involved asserting that some modern people needed a more modern liturgy, while

others didn’t and could do fine with a more ancient one.

But the fact that man is a pilgrim is irrelevant to whether the liturgy, as

such, should change. After all, man as man never changes; he is always this

kind of being, with certain powers in need of certain objects for their

perfection. A liturgy imbued with divine and human strength will permanently

suit this pilgrim being. Nor does his Savior change, or the Sacrifice

by which his salvation was (and is) accomplished. A different kind of liturgy,

were it fashioned, would only suit a different kind of being. To have permission

to undertake a radical liturgical alteration, there would have to be not merely

a substantial change in man—a thing which happens all the time, whenever

conception or death occurs—but also an essential change, the

emergence of a new species, together with the arrival of a new Savior and a new

Sacrifice. There is, after all, a Christology latent in every act of worship,

in any ritual, utterance, or music.

Liturgy, indeed, is a transitory action, but its origin, meaning, and finality

are unchanging. It is a temporal event with a permanent nature—in that respect

much like man himself, who clearly comes into being and changes throughout his

life and yet has the very same immortal soul giving him a singular and

everlasting identity. An individual’s spiritual development takes

place within and by means of an unchanging liturgy, which acts

as a fulcrum for his elevation, a center for his revolutions, a focus for his

shifting sight.

Permanence and Change in the Liturgy

Just as a living organism reaches a point of maturity after which it no longer grows but preserves itself and reproduces its species, so too, analogously, we can expect the liturgy to develop more extensively at first, in its infancy, and for its rate of growth to slow down dramatically as it attains perfection of form, fullness of ritual, text, music, and meaning. Thus, the liturgy will develop more in the first 500 years of the history of the Church than in the next 500, and in the first millennium more than in the second. At least before the middle of the twentieth century, it was taken for granted that the rate of liturgical change has slowed down as the inherited forms were of greater coherence and completeness. Change, after a certain point, pertains far more to accidental or incidental features, such as the cut of a chasuble or the design of a candlestick, than to what is done or what is said.

On the other hand, given that man’s nature never changes and Christ’s sacrifice never changes—given that man, for whom the liturgy is intended, and Christ, whose worthy praise and sacrifice the liturgy makes present and shares with us, do not vary—one might wonder what exactly would develop in the liturgy, and why. For one thing, we cannot say there was something inherently flawed about the apostolic liturgies of the early Church, such that they were defective until they received augmentation and amplification over time. Nevertheless, insofar as it is a human activity, the liturgy does not fall ready-made from heaven but is assembled slowly over the centuries by monks, popes, and other saints privileged with an experiential savoring of the beauty of God, a living contact with divine glory under sacramental veils. While not reducible to an artifact or construct, public worship is shaped and regulated by men who are cooperating with a divinely implanted instinct for holiness and goodness of form.

The essence of the liturgy was there from the beginning, as the oak tree in the acorn, but the fullness of its expression, the richness of its meaning and beauty, were meant by God to take many centuries to unfold before the eyes of Christian man, until he could behold the tree in all its glory and majesty, and taste the sweetness of its fruits most abundantly. It was not absolutely necessary that the liturgy develop, but it was supremely fitting that it do so—and the Holy Spirit brooded over this development with bright wings, as He led the Church into the fullness of truth. One is reminded of the words of Christ: “Truly, truly, I say to you, he who believes in me will also do the works that I do; and greater works than these will he do, because I go to the Father” (Jn 14:12).

St. Pius X celebrating Mass

But the fact that man is a pilgrim is irrelevant to whether the liturgy, as such, should change. After all, man as man never changes; he is always this kind of being, with certain powers in need of certain objects for their perfection. A liturgy imbued with divine and human strength will permanently suit this pilgrim being. Nor does his Savior change, or the Sacrifice by which his salvation was (and is) accomplished. A different kind of liturgy, were it fashioned, would only suit a different kind of being. To have permission to undertake a radical liturgical alteration, there would have to be not merely a substantial change in man—a thing which happens all the time, whenever conception or death occurs—but also an essential change, the emergence of a new species, together with the arrival of a new Savior and a new Sacrifice. There is, after all, a Christology latent in every act of worship, in any ritual, utterance, or music.

Liturgy, indeed, is a transitory action, but its origin, meaning, and finality are unchanging. It is a temporal event with a permanent nature—in that respect much like man himself, who clearly comes into being and changes throughout his life and yet has the very same immortal soul giving him a singular and everlasting identity. An individual’s spiritual development takes place within and by means of an unchanging liturgy, which acts as a fulcrum for his elevation, a center for his revolutions, a focus for his shifting sight.

La preghiera continua e la preghiera di Gesù

In questo periodo estivo, dopo aver proposto nel

luglio scorso un invito a non trascurare la preghiera, propongo oggi alla

lettura un’interessante testo, attinto dalla spiritualità cristiana orientale. È

un brano tratto da un libro di Matta El Meskin o Matta il Povero (1919-2006), un

monaco egiziano copto, igumeno (abate) del monastero di San Macario il Grande,

nel deserto di Scete dal 1969 sino alla morte. Egli è considerato tuttora un apprezzato

autore spirituale, soprattutto per i suoi consigli onde pregare in modo efficace, con fervore e sempre, almeno interiormente, senza distogliere mai - nelle occupazioni quotidiane di ciascuno - la propria attenzione da Dio; consigli che

attingono dalla tradizione spirituale dei Padri del deserto. Del resto Origene raccomandava:

Orante, III sec. d.C., cubicolo della Velatio, Catacombe di Priscilla, Roma

La preghiera continua

e la preghiera di Gesù

di Matta El Meskin

La vita nel suo senso più profondo, si riassume in

due atti costanti di un’estrema semplicità: il primo è l’amore la cui sorgente

è Dio, il secondo è l’adorazione, che è il proprium della creazione:

“Dio è amore” (1 Gv 4,16); “Io non sono che preghiera” (Sal 109,4). Questi due

atti sono ininterrottamente costanti; così, Dio non cessa di amare la

creazione e la creazione non cessa d’adorare Dio: “Vi dico, che se questi

taceranno, grideranno le pietre” (Lc 19,40). Tutti gli atti e le molteplici

occupazioni della vita passeranno e scompariranno dopo averci valso condanna o

ricompensa e resteranno soltanto questi due straordinari atti: l’amore di Dio

per noi e la nostra adorazione di Dio. Non passeranno mai e rimarranno

eternamente, perché Dio è felice d’amarci: “Ho posto le mie delizie tra i figli

dell’uomo” (Pr 8,31) e noi troviamo tutta la nostra felicità nell’adorazione di

Dio. Quest’adorazione è un’intuizione divina depositata da Dio al cuore della

natura dell’uomo, affinché egli abbia la gioia d’adorare la sorgente della vera

felicità. L’abbiamo toccato con mano, sperimentato e verificato tante e tante

volte; abbiamo acquisito la certezza che la preghiera e l’adorazione sono fonti

di felicità permanente. C’è dunque un mezzo per condurre una vita d’adorazione

e di preghiera ininterrotta, per mettere Dio al centro del nostro pensiero, per

fare in modo che tutti i nostri atti e i nostri comportamenti gravitino intorno

a lui, per vivere alla sua presenza dalla mattina alla sera e dalla sera alla

mattina? In realtà, quest’opera non è una cosa da poco; esige da parte nostra

grande determinazione, perseveranza e molta attenzione. Non dimentichiamo però

che, così facendo, realizziamo il vertice della volontà e del piano divini e

che, di conseguenza, vi troveremo immancabilmente l’aiuto, l’amore e la guida

di Dio. Riassumiamo come segue la sostanza di quest’esercizio. 1. Gli

obbiettivi della preghiera continua: - Vivere sempre alla presenza di Dio. -

Associare Dio a tutte le nostre attività, a tutti i nostri pensieri e

conoscere la sua volontà. - Accedere a una vita di gioia, avvicinandoci alla

fonte stessa della felicità: Dio, e gioire del suo amore. - Acquisire un’alta

conoscenza di Dio nel suo stesso essere. - Praticare un felice distacco dalle

cose di questo mondo, senza rimpiangere nulla.

2. Qualche indicazione sulla preghiera continua: -

Ravvivare il sentimento di essere alla presenza di Dio che vede tutto ciò che

facciamo e sente tutto ciò che diciamo. - Tentare di parlargli di tanto in

tanto, con brevi frasi che traducano il nostro stato del momento. - Associare

Dio ai nostri lavori domandandogli di essere presente alle nostre attività,

rendendone a lui conto dopo averle concluse, ringraziandolo in caso di

riuscita, dicendogli il nostro rammarico in caso di fallimento, cercandone le

ragioni: ci siamo forse allontanati da lui o abbiamo omesso di chiedere il suo

aiuto? - Cercare di percepire la voce di Dio attraverso i nostri lavori. Molto

spesso egli ci parla interiormente ma non essendo attenti a lui, perdiamo

l’essenziale dei suoi orientamenti. - Nei momenti critici, quando riceviamo

notizie allarmanti o quando siamo assillati, chiediamogli subito consiglio;

nella prova egli è l’amico più sicuro. - Non appena il cuore comincia a

irritarsi e i sentimenti ad agitarsi, volgiamoci a lui per calmare la nefasta

agitazione prima che invada il nostro cuore; invidia, collera, giudizio,

vendetta, tutto ciò ci farà perdere la grazia di vivere alla sua presenza, perché

Dio non può coabitare con il male. - Tentare per quanto possibile di non

dimenticarlo, tornando subito a lui, non appena i nostri pensieri sono colti in

flagrante reato di vagabondaggio. - Non intraprendere un lavoro o dare una

risposta prima di aver ricevuto una sollecitazione da Dio. Questa diventa

sempre meglio discernibile a misura della fedeltà del nostro cammino alla sua

presenza e della nostra determinazione a vivere con lui.

3. Principi base per una vita di preghiera

continua: - Credi in Dio? Allora che Dio sia la base di tutti i tuoi comportamenti;

con lui accogli tutto ciò che incontri nella vita, felicità o tristezza. Che

la tua fede non cambi ogni giorno a seconda delle circostanze. Non lasciare che

sia il successo ad aumentare la tua fede, né il fallimento, la perdita e la

malattia a indebolirla o ad annientarla. - Hai accettato di vivere con Dio?

Allora, una volta per tutte, metti in lui tutta la tua fiducia e non cercare di

indietreggiare o di battere in ritirata. Sii fedele a lui fino alla morte. -

Affidagli tutti i tuoi affari materiali e spirituali; egli è veramente in

grado di reggerli tutti. Sappi che la vita con Dio sopporta tutto: malattia,

fame, umiliazione… e non essere sorpreso se ti accadono queste cose; sii

paziente e le vedrai trasformarsi e schierarsi dalla tua parte per il tuo

maggior bene. - Concentra il tuo amore su Dio e non permettere agli ostacoli

di ridurlo; al contrario, accogli ogni sofferenza senza amarezza ma con

dolcezza, a motivo di questo amore, perché il vero amore trasforma la

sofferenza in felicità. - Beati coloro che sono stati ritenuti degni di

soffrire per il suo Nome. Ancora più beati coloro che desiderano sacrificarsi

per amore del suo Nome. Breve storia della preghiera continua La preghiera

continua è una disciplina spirituale particolare che impegna le facoltà

interiori dell’anima e tocca centri precisi del cervello con lo scopo

d’acquisire la calma interiore necessaria a pervenire a uno stato di veglia

spirituale costante e di percezione permanente della presenza divina,

accompagnata da un completo dominio dei pensieri e delle passioni. Costituisce

l’opera spirituale più importante e più elevata che, condotta con successo, può

farci raggiungere le vette della vita spirituale. Questa forma di preghiera è

già menzionata negli insegnamenti dei primi padri del deserto d’Egitto:

Macario il Grande parla della recitazione costante del “dolce Nome di Gesù” e

abba Isacco, discepolo di Antonio, fa un lungo elogio della ripetizione

continua del versetto di un salmo. Entrambi hanno vissuto verso la fine del IV secolo

e gli insegnamenti del secondo sono stati raccolti da Cassiano durante i suoi

viaggi in Egitto. Attraverso le parole di abba Isacco apprendiamo che questo

metodo di preghiera, costitutivo di una delle tradizioni ascetiche più

importanti tra quelle che i padri avevano ricevuto dai loro predecessori, “è un

segreto che ci è stato rivelato da quei pochi padri appartenenti al buon tempo

antico, ma che vivono tutt’ora; noi lo riveliamo a nostra volta a quel piccolo

numero di anime che dimostrano una vera sete di conoscerlo”. Quanto agli

effetti di questa pratica sulle facoltà dell’anima e della mente, essi erano

noti ai padri fin dall’inizio, come si deduce dalle parole di Isacco: “[Questa

preghiera] esprime tutti i sentimenti di cui è capace la natura umana; conviene

perfettamente a tutti gli stati e a ogni sorta di tentazione… Che l’anima

(mens) ritenga incessantemente questa formula, cosicché, a forza di ripeterla,

acquisti la capacità di rifiutare e allontanare da sé tutte le ricchezze

rappresentate dai nostri molteplici pensieri”. Fin da allora, cioè dal IV

secolo, la preghiera continua si è diffusa in Egitto e in tutto l’oriente

cristiano fino a occupare un posto preponderante nella dottrina ascetica di

tutte le chiese orientali. La ritroviamo, tra gli altri, negli insegnamenti di

Nilo il Sinaita (+ 430), poi in quelli di Giovanni Climaco all’inizio del VII

secolo (570-640), e di Esichio di Batos (Sinai, VII o VIII secolo).

L’importanza accordata all’hesychìa (tranquillità) si amplifica

progressivamente fino a raggiungere uno dei suoi vertici negli insegnamenti di

Isacco ll Siro, vescovo di Ninive, verso la fine del VII secolo. Gli elementi

frammentari di questi insegnamenti furono raccolti in una dottrina sistematica

solo con l’arrivo di Simeone il Nuovo Teologo (1022) e poi di Gregorio il

Sinaita, che li organizzarono in una dottrina mistica di tipo specificamente

bizantino. Gregorio il Sinaita, seguito dal discepolo Callisto che diverrà

patriarca di Costantinopoli, la introdusse al Monte Athos alla fine del XIII

secolo e fece della preghiera continua una pratica mistica fondamentale nella

tradizione bizantina, dopo aver raccolto la quasi totalità delle parole dei

padri riferite a questo argomento, ordinandole, spiegandole e commentandole.

Con il soggiorno di Nil Sorskij al Monte Athos, nella seconda metà del XV

secolo, si aprì una porta molto ampia per l’impiantazione in Russia della

preghiera continua. Tutta l’eredità orientale antica, con le sue ricchezze, si

trovò trasferita ai padri russi che rivaleggeranno in ardore per applicarla con

amore, fedeltà e devozione. Ormai, questa pratica occuperà un posto molto importante

nella vita delle generazioni successive, come ci si può rendere conto leggendo

i Racconti di un pellegrino russo. Ma, lasciando il deserto d’Egitto, suo luogo

d’origine, la preghiera continua perse buona parte della sua semplicità

originaria; chi la praticava nei primi secoli, viveva spontaneamente in

profondità i suoi effetti spirituali senza esaminarne il come; ne raccoglieva i

frutti senza che ciò suscitasse in lui ambizioni spirituali. Questa forma di

preghiera è dunque passata da un’umile pratica ascetica a una

sistematizzazione mistica elaborata, provvista di discipline proprie, proprie

condizioni, gradi e risultati. L’orante può prendere coscienza di tutto ciò

ancor prima di cominciare a praticarla. Il che, naturalmente, non ha mancato di

attribuire al metodo una buona parte di complessità, accresciuta da una

dannosa mancanza di naturalezza. Nondimeno, la preghiera continua ha sempre i

suoi adepti e i suoi praticanti esperti e, su coloro che l’amano, non cessa di

versare in abbondanza i suoi effetti benefici, le sue grazie e le sue

benedizioni. L’autore stesso confessa i benefici di questa preghiera per

quanto lo riguarda personalmente.

(tratto da Matta El Meskin, L’esperienza di Dio

nella preghiera, ed. Qiqajon, Magnano, 1999, pp. 257-262)

Fonte: Nati dallo Spirito

Pietro Canonica, Le Comunicande, 1920 circa, Villa Borghese, Roma