Sono le

parole di una celebre canzoncina (che può ascoltarsi qui) scritta e musicata dal grande Dottore della

Chiesa e Celeste Patrono dei teologi moralisti Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,

la cui memoria, nel calendario tradizionale, cade il 2 agosto.

Fu uno

degli ultimi Santi del lungo periodo della Controriforma, essendo morto alla

viglia della Rivoluzione francese, nel 1787, sebbene nei suoi scritti affronti

i mali e le ideologie, tipiche dell’epoca del secolo dei Lumi, ed intraveda

quelli che verranno.

Un

attento biografo, il Padre Agostino Berthe, ce dà il seguente ritratto

spirituale: «Passava il suo tempo libero ai piedi di Dio, in pie letture ed in

sante orazioni. Dopo una preparazione, spesso assai lunga, celebrava la Messa

con la pietà di un Angelo: il suo ringraziamento durava ore intere. Le sue

visite al SS. Sacramento, che erano assai frequenti, lo infiammavano di amore

divino e lo univano sì strettamente all’Ospite del tabernacolo, che non lo

lasciava mai senza rammarico. Affine di rassomigliare a Gesù Crocifisso, non

indietreggiava dinanzi a nessuna mortificazione. Il cibo malissimo preparato...

pareva a lui troppo delicato: quindi trovava il mezzo di amareggiarlo,

mescolando a tutte le pietanze aloè e mirra. Spesso il suo pasto consisteva in

una minestra ordinaria, e di più mangiata in ginocchio o seduto per terra, con

una pietra sospesa al collo, come un colpevole. Il sabato, per onorare la sua

Madre Maria, digiunava a pane ed acqua. Portava cilizio, catenelle di ferro...

Due volte la settimana si dava la disciplina a sangue. Più avido egli di

sofferenze, che i mondani di piaceri, seguiva con ardore la sola via che mena

dalla terra al cielo: la via della croce» (A. Berthe, S. Alfonso de’ Liguori,

Pagani 1933, pp. 83-84).

Per comprendere, però, tutta la grandezza di

questa bella figura bisogna porla nella sua cornice storica.

Mentre i moralistici lassisti e giansenisti,

per le loro esagerazioni in favore del probabilismo o contro di esso, avevano

contribuito a far perdere perfino il senso morale nella classe più colta e più

agiata, gli Ordini religiosi, nel regno di Napoli, si erano come ripiegati su

se stessi, attenti a conservare il loro patrimonio ed a difendere contro lo

Stato, i vescovi ed i baroni, le loro immunità e le loro esenzioni. Quanto alla

Corte, essa guardava la Chiesa come se avesse confiscato a suo vantaggio i

diritti della corona; e, tramite il primo Bernardo Tanucci, preparava già un

sistema di leggi eversive, per sostituire al potere pontificio il potere reale

fino nei più intimi ritiri del santuario. Il clero del regno di Napoli era

numeroso, ma la vocazione ecclesiastica era considerata assai spesso una

semplice carriera, che assicurava ai candidati il ritorno di un beneficio. Non

bisogna dunque stupirsi se in un tal stato di cose, il popolo delle campagne fosse

abbandonato a se stesso, immerso nell’ignoranza e nel vizio.

A così grandi mali, sant’Alfonso venne a

portare rimedio, rivestito della triplice missione di dottore, di vescovo e di

fondatore di una nuova famiglia religiosa. Come dottore, tracciò la via mediana

tra gli eccessi dei lassisti e quelli dei rigoristi; divulgò nei suoi libri

ascetici la pietà cattolica; la devozione a Maria a tal punto che, per lui, un

vero cristiano non poteva non essere, per sua natura, “mariano”; a Gesù nel

Santissimo Sacramento; alla Passione; e difese contro i discepoli del Tanucci i

diritti supremi della Chiesa e del Papa. Per la

verità, nonostante i discepoli del Tanucci giudicassero il Liguori come «vile

opportunista» e «vecchio decatizzato», il Tanucci venerava Alfonso come un

santo, e come tutti i santi sapeva che era “dannoso”, soprattutto se influente

com’era il vescovo di Sant’Agata dei Goti. Bernardo Tanucci, infatti, pur

avendo una fede sincera e viva, apparteneva ad una famiglia di regalisti e di

anticurialisti vivacemente anticlericali ed antigesuitici. Egli non era per la

secolarizzazione della società, ma certamente reagiva a quello che era visto

come l’imperialismo temporale della Chiesa, che sovente abusava ed aveva

abusato delle proprie prerogative. Era convinto, per questo, che il potere regio

avesse una missione divina su di essa. Anche Alfonso aveva respirato quest’ambiente,

pur non condividendo l’assolutismo e gli oltraggi alla Chiesa e volendo che

fosse più rispettata la sua indipendenza spirituale (Così ricorda, Théodule Rey-Mermet, Le saint du siècle des Lumières – Alfonso de

Liguori, Paris, 1982, trad. it. di Nella

Filippi – Sabatino Majorano, Il santo del secolo dei lumi: Alfonso de’ Liguori (1696-1787)2,

Roma 1990, pp. 718-719).

Per tale diffidenza verso di lui, il Santo fu

obbligato talvolta a far stampare di nascosto le sue opere e fuori dal

territorio napoletano.

Fondatore di una nuova famiglia religiosa,

Alfonso ebbe il merito di aver adattato gli scopi ai bisogni del tempo, e di

aver condotto a buon fine il suo edificio spirituale attraverso mille

contraddizioni. In luogo di fondare dei nuovi ordini regolari, il potere reale

voleva sopprimere all’epoca gli antichi, ed andò fino al punto di esigere da

Clemente XIV la soppressione della Compagnia di Gesù, il cui fondatore abbiamo

ricordato ieri. Il Tanucci, dunque, espulse i Gesuiti dal Regno

nel 1767, in sintonia con quanto aveva fatto Carlo III a Madrid e gli altri

ministri illuministi alle corti dei Borbone: Pombal in Portogallo, Aranda in

Spagna, Choiseul in Francia.

Descriveva il clima del Regno di Napoli uno

storico a noi contemporaneo in questi termini: «Nel 1775 i napoletani si videro proibire il viaggio a Roma per lucrare le indulgenze dell’anno santo, perché Ferdinando IV aveva semplicemente sostituito la visita delle basiliche romane con quella delle chiese napoletane. Il nuovo arcivescovo Serafino Filangieri, la cui nomina non diceva niente di buono al Liguori, si mostrò subito basso cortigiano e regalista, sopprimendo nel suo titolo che era arcivescovo “per grazia della Sede Apostolica”. Quando il papa si rifiutò di crearlo cardinale, Tanucci rispose che il re non avrebbe escluso il conferimento della porpora a qualche alto dignitario del Regno. Si andava insomma verso una chiesa nazionale, i cui vescovi sarebbero stati nominati dal potere per avere solo servili strumenti; una chiesa soprattutto staccata da Roma, di cui si aborrivano - e con ragione - le pretese di sovranità» (così ricorda Théodule Rey-Mermet, op. cit., p. 791). Ed ancora: «In questo clima sopraggiunse nel 1776 l’incidente della chinea. Ogni anno da secoli il giorno della festa degli apostoli Pietro e Paolo, l’ambasciatore di Napoli presso la Santa Sede versava al papa in segno di vassallaggio 7.000 scudi d’oro, portandoli solennemente in S. Pietro su un cavallo bianco (la chinea). I napoletani provavano, è comprensibile, una crescente avversione per questo tributo, anche se pagato - ironia! - al vicario di chi aveva detto: “Il mio regno non è di questo mondo”. Il 29 giugno 1776 dunque, mentre il principe Colonna, ambasciatore di Ferdinando IV, si recava in pompa magna in Vaticano per la presentazione della chinea, sorse una disputa di precedenza nel corteo tra i suoi paggi e quelli del governatore di Roma. Tanucci trasformò la lite tra valletti in affare di Stato, facendo scrivere al papa in nome del re che, avendo l’esperienza dimostrato che un atto di pura devozione, quale la presentazione della chinea, poteva diventare fonte di scandalo e occasione di disordini, aveva ritenuto di sopprimere per l’avvenire tale cerimonia, con una decisione dettata dalla ragione, dalla riflessione, dall’umanità, dalla giustizia e da una saggia accortezza, dipendendo la forma di questo omaggio unicamente dalla sua sovrana volontà, dall’ispirazione della sua pietà e dalla religiosa sua condiscendenza. “L’ispirazione della sua pietà” fece sì che Ferdinando IV offrisse ancora la chinea nel 1777, ma solo come testimonianza di venerazione per il principe degli apostoli; fu l’ultima volta, malgrado le proteste che di anno in anno Pio VI non mancò di elevare. Tra Roma e Napoli si ebbe quindi per dieci anni un clima di guerra» (ibidem, pp.

791-792).

Come la congregazione fondata da Alfonso sia

potuta esistere e permanere durante uno sì gran numero di anni, fluttuando in

pieno mare tempestoso, fu un vero miracolo (ibidem, p. 721). Il re di Napoli rifiutò fino alla fine di

accordare l’exequatur

regio al decreto pontificio (di Benedetto XIV) di

approvazione, anche per il clima politico esistente tra Roma e Napoli. Questo

stato, di fatto illegale, non poteva non scoraggiare i discepoli stessi del

Santo; perciò parecchi di essi disertarono; le case della Congregazione del

Santissimo Redentore aperte nello Stato Pontificio finirono per proclamare uno

scisma, ed esclusero dall’istituto il Fondatore stesso, con le case del regno

di Napoli.

Il

motivo di scisma nacque per il fatto che il governo di Napoli pretendeva, per

il riconoscimento legale, che si escludessero dalle Regole alfonsiane della

Congregazione quelle norme che rendevano l’opera fondata da sant’Alfonso una

Congregazione religiosa, quali, ad es., quelle concernenti i voti religiosi

degli aderenti. Alcuni membri della Congregazione, che avevano carpito la buona

fede del Fondatore, avevano elaborato delle nuove Regole (un Regolamento),

edulcorate da ogni elemento religioso, che le rendevano accette al governo

napoletano. Se si rifiutava il Regolamento, la Congregazione avrebbe perso la

case del napoletano; se lo si accettava, si rischiava la frattura con quelle

dello Stato pontificio (Per la ricostruzione dell’intera vicenda, ibidem, pp. 792-810). Alla fine la

Congregazione si scisse in due tronchi «e non facevano più parte della congregazione del SS. Redentore i confratelli viventi nel Regno di Napoli, tra i quali lo stesso fondatore. Lo stesso Pio VI dichiarò agli inviati di Mons. de Liguori che motivi politici impedivano un’altra soluzione, perché Roma non poteva lasciarsi sfuggire quest’occasione per assestare un colpo al re e alla regina di Napoli. Il colpo però finì su Alfonso, che ebbe solo queste parole: “Questa è stata la mia preghiera sono sei mesi: Signore voglio quello che vuoi tu”» (ibidem, pp. 809-810).

Alfonso sopportò tutto con serenità; egli

accettò questa lacerazione interiore, rimanendo fiducioso in Dio, comprendendo

quando morì, il 1° agosto 1787, che il suo sacrificio, come egli stesso aveva

predetto, avrebbe posto fine alla prova (ibidem, pp.

815-816). Dopo la morte di sant’Alfonso la scena mutò:

il Fondatore espulso fu elevato sugli altari, e la sua congregazione, tre anni

dopo la morte del Santo, poté riunificarsi (ibidem, pp.

823-824) ed estese le sue frontiere al di là dell’Italia

e dell’Europa. Alfonso, del resto, aveva profetizzato: «Non dubitate, la Congregazione si manterrà sino al giorno del giudizio, perché essa non è opera mia, ma opera di Dio. Finché io vivrò, essa vegeterà nell’oscurità e nell’umiliazione, ma dopo la mia morte spiegherà le sue ali, e si estenderà specialmente nei paesi settentrionali» (ibidem, p. 824).

Dopo

aver tracciato questo breve profilo della vita del Santo morto a Pagani può

essere utile rievocare il suo pio transito, alla Vigilia della festa del Perdono della Porziuncola, nella descrizione fornita da un’autorevole

recensione:

«Verso

le undici ore della mattina di questo primo agosto, ci si accorse che l’ultimo

momento avvicinava. Ad un segnale dato, i Padri ed i Fratelli vennero a

disporsi intorno al letto. “O mio Dio, - aveva scritto S. Alfonso in uno delle

sue opere - vi ringrazio fin da ora della grazia che mi farete di morire

circondato dai miei cari confratelli, che non avranno altra preoccupazione se

non la mia salvezza eterna”.

Dio gli

accordò questa grazia. Mentre nella mano del santo Fondatore veniva messo il

cero benedetto, i membri della Comunità recitavano piangendo le preghiere degli

agonizzanti e le litanie della Madonna. Poi, tenendo sul suo cuore il

crocifisso e l’immagine di Maria, la Madonna della speranza, senza convulsioni,

senza sospiri dolorosi, S. Alfonso si addormentò dolcemente nelle braccia del

Signore, nel momento in cui la campana del convento suonava l’angelus. “Et

Verbum caro factum est … Ave Maria …”, si pregava intorno al cadavere, e

già l’anima del santo adorava in cielo il Verbo incarnato e ripeteva con gli

angeli: Ave Maria.

La santità del nostro santo Fondatore fu proclamata l’indomani dalla bocca di un bambino che stava morendo. Guarito al contatto con una immagine del defunto all’indomani gli venne presentato il ritratto del santo vecchio. E il bambino, mostrando col dito il ritratto, alzò verso il cielo le mani e gli occhi, esclamando: “Alfonso al cielo! Il santo in cielo!” Fino a quel momento non aveva ancora pronunciato alcuna parola ed il nome di Alfonso gli era perfettamente sconosciuto. … In questo stesso giorno S. Clemente [san Clemente Maria Hofbauer, ndr.] ed il suo confratello P. Hübl furono testimoni di un fatto straordinario. Essi si trovavano a Varsavia presi dalle gravi difficoltà che dovevano superare adempiere la loro missione. Una mano invisibile colpì improvvisamente a colpi ripetuti su un tavolo che si trovava vicino ad essi. Dopo un momento di sbalordimento, S. Clemente disse al Padre Hübl: “Notate la data e l’ora di questo fatto strano; è probabilmente l’annuncio di un grande avvenimento”. Ben presto appresero che in questa data ed a questa precisa ora S. Alfonso aveva lasciato questo mondo. Era lui che veniva ad avvertirli della sua partenza, e sembrava dir loro: “Non temete, siete i miei figli, ed io vado in cielo pregare per voi”» (A. BERTHE, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Firenze 1903, II, pp. 609 e 629).

La santità del nostro santo Fondatore fu proclamata l’indomani dalla bocca di un bambino che stava morendo. Guarito al contatto con una immagine del defunto all’indomani gli venne presentato il ritratto del santo vecchio. E il bambino, mostrando col dito il ritratto, alzò verso il cielo le mani e gli occhi, esclamando: “Alfonso al cielo! Il santo in cielo!” Fino a quel momento non aveva ancora pronunciato alcuna parola ed il nome di Alfonso gli era perfettamente sconosciuto. … In questo stesso giorno S. Clemente [san Clemente Maria Hofbauer, ndr.] ed il suo confratello P. Hübl furono testimoni di un fatto straordinario. Essi si trovavano a Varsavia presi dalle gravi difficoltà che dovevano superare adempiere la loro missione. Una mano invisibile colpì improvvisamente a colpi ripetuti su un tavolo che si trovava vicino ad essi. Dopo un momento di sbalordimento, S. Clemente disse al Padre Hübl: “Notate la data e l’ora di questo fatto strano; è probabilmente l’annuncio di un grande avvenimento”. Ben presto appresero che in questa data ed a questa precisa ora S. Alfonso aveva lasciato questo mondo. Era lui che veniva ad avvertirli della sua partenza, e sembrava dir loro: “Non temete, siete i miei figli, ed io vado in cielo pregare per voi”» (A. BERTHE, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, Firenze 1903, II, pp. 609 e 629).

|

| S. Alfonso levita dinanzi all'immagine della Madonna dei Sette Veli di Foggia nel 1731 |

|

| Incisione tratta dal testo "Theologia Moralis Illustrissimi Ac Reverendissimi D. Alphonsi De Ligorio ...", collezione privata |

|

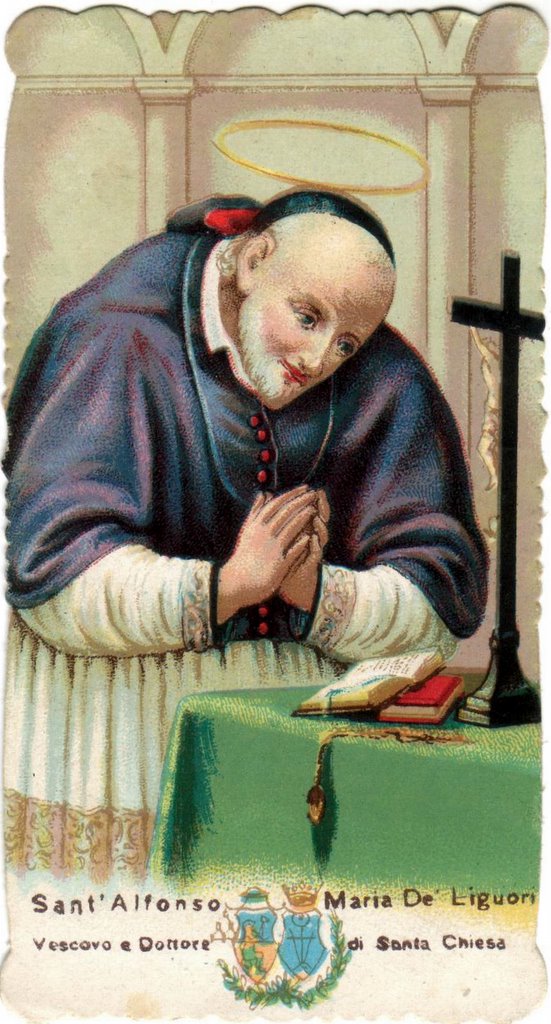

| Giuseppe Barni, Sant'Alfonso Maria de' Liguori, Milano, XIX sec., collezione privata |

Nessun commento:

Posta un commento